Le pistole e le parole

Il suo “concetto etico del giornalismo” è diventato riferimento culturale e pratica quotidiana di un paio di generazioni di giovani cronisti

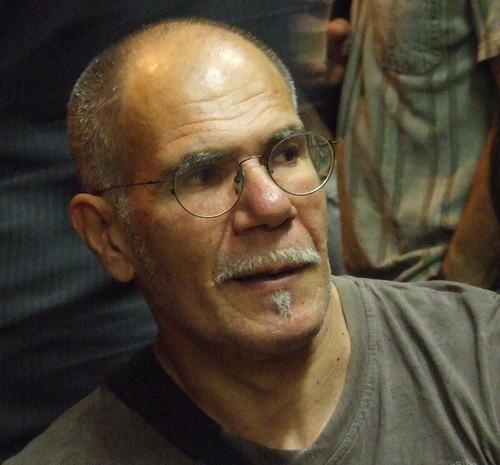

Giuseppe Fava non l’ho mai incontrato. Ogni tanto leggevo il Giornale del sud, compravo e divoravo avidamente entusiasta ogni parola de I Siciliani, ché finalmente c’era un giornale che mi raccontava Catania e la Sicilia come nessuno prima, ma Giuseppe Fava non l’ho mai incontrato. L’ho visto in tv, con quella sua faccia da saraceno e il giubbotto nero, mentre parlava di mafia, di politica, di corruzione, di seconda Repubblica, ma di persona non l’ho visto mai.

Mi rivedo ancora, la mattina del 6 gennaio 1984, a guardare inebetito la prima pagina de la Sicilia esposta davanti all’edicola della piazza del mio paese, con la notizia del suo omicidio in apertura. (Quella stessa Sicilia che nei giorni successivi dà il “meglio” spargendo a piene mani dubbi sulla matrice mafiosa del delitto). Senso d’incredulità e d’impotenza che si fondono, e forse è in quel momento che ho capito appieno le conseguenze di quel «policentrismo della mafia» denunciato dal generale Carlo Alberto dalla Chiesa nell’intervista a Giorgio Bocca, nell’agosto dell’82, venti giorni prima di essere ammazzato: prima la mafia comandava a Palermo e spazzava via chiunque le si parasse d’avanti, specie chi indagava sui suoi affari e i suoi legami “eccellenti”; ora comandava anche a Catania, la città dei «quattro cavalieri dell’apocalisse mafiosa»…

Un clima da trincea

All’inizio dell’86, con la trasformazione del mensile in settimanale, dopo un anno e mezzo di collaborazione con le pagine culturali, mi ritrovai redattore di quel giornale, che nel frattempo aveva trasferito la propria sede dalla storica redazione di Sant’Agata Li Battiati a Catania, nel centrale corso delle Provincie. Riccardo mi chiese di coordinare l’inserto satirico che Fava aveva inventato e che loro, poi, avevano masochisticamente soppresso, ché in guerra non c’è posto per le risate.

Un clima da trincea che che diventava palpabile quando guardavo le pistole di Claudio e Miki poggiate sulle rispettive scrivanie, accanto a penne taccuini libri e computer come fossero anch’esse ferri del mestiere, ché allora non era come oggi: t’arriva una mail anonima, si riunisce di gran carriera il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e t’assegna la scorta; no, allora in questura a Catania ti davano una pacca sulla sulla spalla e ti consigliavano: «Ragazzo, pigliati il porto d’armi e comprati una pistola».

Roba da Far West. Poi capirono che le sole armi di un giornalista sono le parole e le pistole sparirono.

A me ha cambiato la vita

Il Direttore – come ha continuato a chiamarlo Riccardo – ho imparato a conoscerlo attraverso i loro ricordi, dagli aneddoti che di tanto in tanto qualcuno dei «carusi di Fava» raccontava, dalla lettura di articoli romanzi e opere teatrali. Dai disegni e dalle opere pittoriche. Dal suo amore per il mestiere di giornalista che da tutto ciò traspariva e dal grandissimo senso etico che ne discendeva.

Il suo «concetto etico del giornalismo» è diventato riferimento culturale e pratica quotidiana di un paio di generazioni di giovani cronisti cresciuti in quella redazione con coloro che da lui erano stati instradati al mestiere e ne avevano seguito le orme. E di tanti altri colleghi che in quella redazione non hanno mai messo piede.

A me, Giuseppe Fava e i suoi carusi hanno cambiato la vita, ché ritrovarmi dentro una storia di mestiere e impegno civile così grande mi ha imposto un rigore e un senso di responsabilità che poco avevano da spartire con il giovane fricchettone ribelle appassionato di rock e fumetti che ero prima.

Giuseppe Fava non l’ho mai incontrato, quand’era vivo, ma ha ugualmente fatto di me una persona nuova e, forse, anche un buon giornalista.