La beatificazione di don Puglisi: è la svolta definitiva?

La Chiesa siciliana negli ultimi decenni ha espresso alcune delle più belle figure dell’an-timafia. Non è sempre stato così. Ma anche negli anni più bui ci sono stati dei testimoni

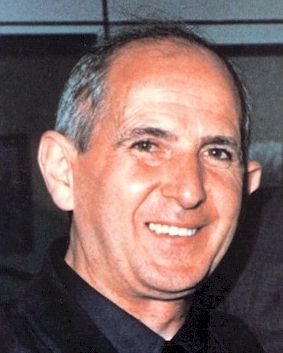

Secondo un giudizio ampiamente condiviso la beatificazione di don Pino Puglisi del 25 maggio e le parole di papa Francesco nell’Angelus del giorno dopo, segnano una svolta nella storia dei rapporti tra mafie e chiesa cattolica o l’approdo di un lungo percorso, comunque un punto di non ritorno, una definitiva presa di distanza, una radicale alternativa tra vangelo e sentire e pratica mafiosi. Per verificare queste affermazioni sarà bene ricostruire sinteticamente alcune pagine di storia e soffermarci su alcuni punti di riflessione.

Per cominciare c’è da dire che don Puglisi, e con lui don Giuseppe Diana, non sono i primi preti uccisi dalle mafie. Sono probabilmente, alcuni certamente, caduti per mano mafiosa altri preti, che pochi ricordano. Il 16 agosto 1910 a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, viene ucciso il sacerdote Filippo Di Forti, economo del seminario. L’omicidio potrebbe essere collegato con l’attività svolta dal sacerdote, ma sul delitto e sulla personalità della vittima mancano informazioni adeguate per poter esprimere un giudizio attendibile. Nel febbraio del 1916 nella borgata palermitana di Ciaculli, feudo di una mafia dinastica, quella dei Greco, viene ucciso il sacerdote Giorgio Gennaro, che durante una predica aveva denunciato il ruolo dei mafiosi nell’amministrazione delle rendite ecclesiastiche. Il delitto sarebbe opera di Salvatore e Giuseppe Greco. Il 19 giugno del 1919 a Resuttano, in provincia di Caltanissetta, viene accoltellato da un sicario rimasto ignoto l’arciprete Costantino Stella, uno dei ”preti sociali” nati nei primi anni del secolo seguendo le indicazioni dell’enciclica Rerum Novarum del papa Leone XIII e sull’esempio di don Luigi Sturzo. Aveva fondato la Cassa rurale e artigiana. Il 13 settembre 1920 a Monreale è ucciso il canonico Gaetano Millunzi, fondatore della Cassa mutua artigiana e studioso. Aveva denunciato brogli nell’amministrazione della mensa vescovile, ma frequentava riunioni elettorali a cui partecipavano notabili e mafiosi. Difficile stabilire se il delitto sia frutto delle denunce o di contrasti tra gruppi mafiosi. Il 27 novembre sempre del 1920 a Gibellina, in provincia di Trapani, viene ucciso l’arciprete Stefano Caronia, organizzatore della locale sezione del Partito popolare. Aveva contrastato la mafia locale e in particolare il capomafia Ciccio Serra, chiedendo di controllare personalmente l’esazione dei censi enfiteutici ecclesiastici. Ancora nel corso del 1920 a Bolognetta, in provincia di Palermo, viene ucciso l’arciprete Castrense Ferreri, su cui mancano informazioni. Nel 1925 c’è l’omicidio dell’arciprete di Castel di Lucio, in provincia di Messina, Gian Battista Stimolo, indicato come mafioso in un rapporto del commissario Francesco Spanò, protagonista delle lotte contro il banditismo.

Come si vede, si tratta di personalità diverse, ma alcune sono con ogni probabilità cadute per il loro impegno in qualche modo rivolto contro il prepotere mafioso. Cataldo Naro, storico e arcivescovo di Monreale, morto prematuramente nel settembre del 2006, scriveva a proposito di questi omicidi: “… anche l’uccisione del prete era consumata per questioni ‘private’, familiari o personali, e mai per vendetta di fronte a una pubblica presa di posizione contro il costume mafioso in nome del Vangelo e dell’insegnamento morale della Chiesa”. Eppure di alcuni di questi preti risulta un impegno civile, sociale o politico, quantomeno oggettivamente in contrasto con gli interessi mafiosi. E non si capisce perché la chiesa li abbia dimenticati.

Il loro ruolo e le loro uccisioni si collocano in un periodo storico in cui la Sicilia vede lo svilupparsi delle lotte contadine, sulla scia tracciata, negli ultimi anni dell’Ottocento, dai Fasci siciliani. La chiesa, di fronte a questo movimento di massa, tolta qualche eccezione, è decisamene contraria, perché alla testa delle lotte era il Partito socialista e, nel secondo dopoguerra, accanto al vecchio Psi, il Partito comunista. Tra le eccezioni possiamo ricordare il vescovo di Caltanissetta Giovanni Guttadauro che, nell’ottobre del 1893, pubblicò una lettera pastorale in cui mostrava di condividere le motivazioni delle agitazioni. Il vescovo scriveva: “Le ragioni del malcontento esistono e non si possono dissimulare. Il ricco per lo più abusa della necessità del povero, che viene costretto a vivere di fatica, di stento, di disinganno”. E esortava i parroci “naturali protettori dei poveri, a reclamare presso i proprietari ed i gabelloti che si ristabilisca la giustizia e l’equità nei contratti, che si cessi dall’usura… che si ristabilisca l’equa proporzione tra il lavoro dei contadini ed il capitale apprestato dai gabelloti, sicché il raccolto risulti diviso giustamente… I reverendi parroci e predicatori ricordino in ogni occasione ai padroni e capitalisti l’insegnamento della Chiesa, che grida altamente, per bocca del sommo Pontefice, essere loro dovere: non tenere gli operai in conto di schiavi, rispettare in essi la dignità dell’umana persona, del carattere cristiano, non imporre lavori sproporzionati alle forze e malconfacenti con l’età o col sesso. Principalissimo poi loro dovere è dare a ciascuno la giusta mercede, determinarla secondo giustizia, e non trafficare sul bisogno dei poveri infelici”. Il riferimento è ai carusi, i ragazzi impiegati nel durissimo lavoro nelle miniere.

Ma nel febbraio del 1894, dopo i massacri che chiudono nel sangue la stagione dei Fasci (108 morti in un anno: sparavano i campieri mafiosi e i soldati inviati da Crispi che decretava lo stato d’assedio e lo scioglimento delle organizzazioni), in un’altra pastorale il vescovo nisseno parlava di “plebi fatalmente illuse da istigatori malvagi”, di “ree dottrine”e si allineava con gli altri ecclesiastici, con il vescovo di Noto Blandini che tuonava contro socialismo e massoneria: “esercito di Satana, malvagia e ria setta, la quale ha scelto a suo grande architetto il diavolo, a gerofante il giudeo”, proponeva di rinchiudere “caritatevolmente” i socialisti in manicomio e definiva “stoltizia” l’aspirazione a ordinamenti democratici e ad un’equa distribuzione dei beni. Mentre il cardinale Celesia, arcivescovo di Palermo, condannava i “mestatori anarchici o socialisti” e riceveva il generale Morra di Lavriano, inviato per “normalizzare” la situazione, che si recava al palazzo arcivescovile per ringraziarlo.

La chiusura nei confronti del movimento contadino successivamente veniva mitigata dall’azione sociale delle parrocchie, dalla creazione, ad opera di don Sturzo, delle affittanze collettive, che miravano a sostituire l’intermediario mafioso, dalla creazione delle casse rurali. Azioni che vedono uomini di chiesa impegnati in concorrenza con i socialisti, per spingere all’interclassismo la mobilitazione classista.

La chiusura ritorna nell’ultima fase delle lotte contadine, negli anni ’40 e ’50. Si ricorda l’azione del cardinale Ernesto Ruffini, mantovano ben presto acclimatatosi in Sicilia, che, dopo la strage di Portella della Ginestra, del primo maggio, e gli attentati del 22 giugno 1947, scriveva in una lettera al papa che essi erano una forma di resistenza e di ribellione “di fronte alle prepotenze, alle calunnie, ai sistemi sleali e alle teorie antiitaliane e anticristiane dei comunisti”. E dopo la vittoria della Democrazia cristiana alle elezioni del 18 aprile 1948, chiede a De Gasperi, e scrive a Scelba, che bisogna mettere fuorilegge “i nemici di Dio e della patria… sopprimendone le organizzazioni”.

Per la gerarchia ecclesiastica il problema è la lotta al comunismo, scomunicato da Pio XII nel 1949, e siccome la mafia è il presidio armato contro di esso, si spiega perfettamente la complice indulgenza nei suoi confronti. In casa di Calogero Vizzini, il capomafia più noto, ci sono cinque ecclesiastici, tra cui due vescovi, e il vescovo di Caltanissetta Jacono ha ragione nel definire quella famiglia “sacerdotale” e non esita a prendere le difese di don Calò, che “assolto in tribunale fu mandato al confino donde è tornato al lavoro onesto di un’azienda agricola” e dice di aver ”cooperato alla sua liberazione promettendo alle autorità di polizia il suo corretto diportamento”.

Un vescovo si fa garante di un capomafia che nel settembre del 1944 ha sparato sul segretario regionale comunista Girolamo Li Causi e ha dichiarato di essere pronto a bruciare le sedi delle camere del lavoro: “queste sono le tessere che porto io”, dice in un incontro con i separatisti, di fronte a chi chiede cosa stia a farci, dato che non risulta iscritto. A Villalba , il suo paese in provincia di Caltanissetta, sono nate contemporaneamente le sezioni separatista e democristiana, a riprova che la mafia, nei periodi di transizione, gioca su più cavalli, puntando poi decisamente su quello vincente. Ma la famiglia Vizzini non è un caso unico. A Caccamo, in provincia di Palermo, il fratello del capomafia Peppino Panzeca è l’arciprete Teotista, che viene considerato “il vero cervello della mafia” e da quelle parti cadono il contadino Filippo Intile e il sindacalista Salvatore Carnevale.

La mafia ha un ruolo essenziale, strategico, nel reprimere le lotte contadine, che il 20 aprile del ’47 portano alla vittoria del Blocco del popolo nelle prime elezioni regionali, organizzando, in combutta con la galassia conservatrice e reazionaria, la strage di Portella e l’assassinio di dirigenti e militanti. Il cardinale Ruffini è insieme principe della chiesa e tessitore delle trame politiche che spingono la Dc a chiudere la stagione del governo di coalizione antifascista e all’abbraccio con le forze conservatrici, indicate come mandanti della strage e della decimazione del movimento contadino.

Nella prima metà degli anni ’50 le lotte contadine si esauriscono e un milione e mezzo di siciliani sciama nell’emigrazione. Il mezzo secolo di potere democristiano vede l’affermarsi della borghesia mafiosa come classe dominante e chi, come il sindaco democristiano di Camporeale, Pasquale Almerico, tenta di impedire l’occupazione mafiosa cade vittima della mafia e dell’isolamento.

Ci vorrà la stage di Ciaculli del giugno 1963 per movimentare il quadro e il pastore Panascia, della piccola chiesa valdese di Palermo, affigge un manifesto in cui condanna la delittuosità mafiosa e invita a rispettare il quinto comandamento. Papa Montini incarica il sostituto della segreteria di stato Dell’Acqua di scrivere una lettera a Ruffini: come mai la chiesa valdese parla e la chiesa cattolica tace? E nel diplomatico linguaggio curiale lo scrivente si permette “sottoporre al suo prudente giudizio di vedere se non sia il caso che anche da parte ecclesiastica sia promossa un’azione positiva e sistematica, con i mezzi che sono propri – d’istruzione, di persuasione, di deplorazione, di riforma morale – per dissociare la mentalità della cosiddetta ‘mafia’ da quella religiosa e per confortare questa ad una più coerente osservanza dei principi cristiani, col triplice scopo di elevare il sentimento civile della buona popolazione siciliana, di pacificare gli animi, e di prevenire muovi attentati alla vita umana”.

La risposta di Ruffini è furente: l’iniziativa del pastore valdese è “un ridicolo tentativo di speculazione protestante” e associare la mentalità mafiosa a quella religiosa è una “supposizione calunniosa messa in giro… dai socialcomunisti, i quali accusano la Democrazia Cristiana di essere appoggiata dalla mafia,. mentre difendono i propri interessi economici… in concorrenza proprio con organizzatoti mafiosi”. La mafia è solo delinquenza comune, come quella che c’è dappertutto e la chiesa cattolica non ha nulla da rimproverarsi, anzi è quotidianamente impegnata per elevare il sentimento civile del popolo siciliano, pacificare gli animi e prevenire gli attentati. Erano gli anni del sacco di Palermo, del sindaco Lima e dell’assessore Ciancimino, della guerra di mafia.

Ruffini nel 1964 pubblicava una pastorale dal titolo Il vero volto della Sicilia, in cui esaltava la storia e le bellezze dell’isola e parlava di una congiura per disonorare la Sicilia, indicando come fattori che maggiormente contribuivano alla campagna di diffamazione la mafia, Il Gattopardo e Danilo Dolci. Sulla mafia ribadiva quel che aveva già detto: delinquenza comune, “gruppi di ardimentosi, pronti a tutto osare per difendere i loro privati interessi e per garantire la loro supremazia”; il quadro disegnato dal romanzo di Tomasi di Lampedusa era troppo nero, sapeva trovare solo difetti; anche Dolci diffamava la Sicilia e godeva della protezione dei comunisti.

Il pastore Panascia scriveva a “Sua Eminenza”, parlando delle condizioni da terzo mondo dei quartieri di Palermo; il cardinale gli rispondeva, chiamandolo “Egregio Signore” e dicendogli di non aver letto bene la sua lettera pastorale.

Ci vorranno le montagne di morti dei primi anni ’80 e le stragi dei primi anni ’90 per sentire dall’arcivescovo di Palermo, Salvatore Pappalardo, accenti diversi. Sono le omelie ai funerali di Boris Giuliano, di Cesare Terranova e Lenin Mancuso, di Piersanti Mattarella che consacrano Pappalardo come “cardinale antimafia”, e anche la messa che il cardinale celebra il 31 ottobre del 1981 per tutte le vittime della mafia viene definita “messa antimafia”. Una definizione che il cardinale respinge: “ Non stiamo celebrando , di certo, quella che assai impropriamente è stata definita la ‘Messa antimafia’. Tale espressione non ha senso… la messa non è mai contro nessuno… se mai è implorazione di misericordia per tutti da parte di Dio. Misericordia e soccorso per questa città esterrefatta dal continuo ripetersi di atroci delitti e di tante malversazioni, rischiando di abituarsi ad essi e di assumere, quasi a modo di difesa psicologica, un atteggiamento di indifferenza; cosa che, se vera,. significherebbe un male ancora maggiore”. La Chiesa non è contro ma è per, argomento che sarà ripreso più volte e a cui si potrebbe osservare che essere per la pacifica convivenza, per l’onestà, non può non significare essere contro coloro che uccidono, i mafiosi in primo luogo, che malversano, a cominciare dagli uomini politici e dagli amministratori pubblici.

Al funerale di Dalla Chiesa e della moglie Pappalardo pronuncia l’omelia più straziata e più nota: l’omelia di Sagunto: “Dum Romae consulitur… Saguntum expugnatur… e questa volta non è Sagunto, ma Palermo. Povera Palermo!”. Nel novembre del 1982 Giovanni Paolo II visita Palermo e pronunciando il suo discorso salta i passi che si riferivano direttamente alla mafia, si disse per questione di tempo. Ma ormai il messaggio è chiaro e alla messa che il cardinale celebra nel carcere dell’Ucciardone il 27 aprile 1983, in preparazione della Pasqua, i detenuti non si presentano. Anche il messaggio dei mafiosi è chiaro e arrivano critiche altrettanto chiare da vari ambienti. Per fare un esempio, il direttore del “Giornale di Sicilia” in un’intervista alla “Domenica del Corriere” dice: “pur avendo agito nell’interesse di Palermo, Pappalardo avrebbe fatto meglio a limitarsi al suo ruolo di pastore di anime e non interferire in compiti che non gli competono”. Il problema è il rapporto tra chiesa e Dc, tra chiesa e potere. Con l’arcivescovo che preferisce mettere la sordina, l’azione di rinnovamento è nelle mani di alcuni sacerdoti operanti in quartieri “difficili”, come l’Albergheria, come Brancaccio. All’Albergheria il rettore della chiesa di San Saverio, Cosimo Scordato, fonda con altri un centro sociale non confessionale, con cui per anni collabora il Centro Impastato. A Brancaccio opera il parroco Rosario Gioè, si muove sulle orme del concilio Vaticano II, parla di mafia ma a un certo punto abbandona l’incarico per dedicarsi all’insegnamento. Ricordo qualche incontro nei locali della parrocchia. Anche Michele Stabile, collaboratore di Pappalardo, lascia la curia.

Il 9 maggio del ’92 il papa pronuncia ad Agrigento l’anatema: “Mafiosi convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio”. Poco prima ha parlato con i genitori di Rosario Livatino, il giovane magistrato ucciso nel settembre del 1990. Il 23 maggio c’è la strage di Capaci, il 19 luglio quella di via D’Amelio. Nel ’93 la violenza mafiosa oltrepassa lo Stretto, con l’attentato in via Fauro, le stragi di Firenze e di Milano, gli attentati a San Giovanni in Laterano e a San Giorgio in Velabro. E il 15 settembre sempre del ’93 c’è l’assassinio di don Puglisi, il 19 marzo del ’94 quello di don Diana. Sono una risposta all’anatema del papa? Può darsi, quel che è certo è che Puglisi e Diana fanno i preti in modo diverso da tanti altri. Puglisi non si limita a predicare, ma coinvolge i bambini e i ragazzi del quartiere Brancaccio, storica roccaforte della mafia, fonda il Centro Padre nostro, volutamente confessionale, chiama alcune suore per aiutarlo, collabora con un coordinamento condominiale, si batte perché il quartiere abbia i servizi che mancano: non c’è la fognatura, non c’è un asilo, non c’è una scuola media. Non è considerato un “prete antimafia”, ma la mafia capisce che può toglierle il terreno sotto i piedi. Riceve minacce, è aggredito, invita i mafiosi a presentarsi, a dialogare. Per i fratelli Graviano, boss del quartiere, è un affronto intollerabile. Anche don Diana, in quel regno della camorra che è Casal di Principe, opera in chiesa e fuori di essa, lavora con i giovani, con gli extracomunitari. Definisce la camorra “una forma di terrorismo”, lo accusano di essere strumentalizzato dai comunisti, lo uccidono in chiesa il giorno del suo onomastico.

Dopo vent’anni e dopo un lungo travaglio, don Puglisi è stato beatificato con la motivazione che è stato ucciso in odium fidei. Cioè i mafiosi lo hanno assassinato perché predicava il vangelo, che è l’opposto del credo dei mafiosi che con il battesimo di sangue si votano a un’altra religione. Questo è il “dispositivo” elaborato per fare di una vittima di mafia un martire cristiano.

Esso è il frutto di un’elaborazione che ha cercato di costruire una pastorale che affronti il tema della mafia, definendola “struttura di peccato” e “peccato sociale”. Un’elaborazione che orecchia la teologia della liberazione e che non si può dire che sia andata molto avanti proprio perché quella teologia è stata marchiata come resa al marxismo. Così per beatificare don Puglisi si è costruito un teorema che vuole chiesa e mafia radicalmente alternativi, piallando una storia che parla altra lingua. Quello che potremmo chiamare il “cattolicesimo reale” è una “struttura di potere” che dall’editto di Costantino ai nostri giorni ha gestito direttamente per quasi due millenni il potere temporale e da quando lo ha perso formalmente gode di privilegi, amministra i suoi beni e le sue finanze come ogni capitalista, si è servita di Sindona e di Marcinkus, ha convissuto con la mafia, condiziona la vita sociale e politica. E la religiosità dei mafiosi, la devozione ostentata, non è dissimile da quella di gran parte della popolazione che si dichiara credente, fatta di ritualità (il battesimo, il matrimonio, il funerale in chiesa), di culto dei santi (e Padre Pio domina su tutti, pure sulla Madonna e su Gesù Cristo), di processioni e feste patronali, con i mafiosi tra gli organizzatori, come si è provato per il festino di Santa Rosalia a Palermo e per la festa di Sant’Agata a Catania. Anche se non si esibiscono più in primo piano, come mostra una fotografia per la festa dell’Immacolata a Cinisi, forse scattata da Peppino Impastato.

Lo stesso giorno in cui veniva beatificato il piccolo prete di Brancaccio (per santificarlo occorre un miracolo e ci vorrà del tempo per scovarlo) a Genova si svolgeva il funerale di don Gallo, che era completamente diverso da don Puglisi come personaggio, come carattere, ma predicava lo stesso vangelo, facendosi ultimo con gli ultimi. Il cardinale Bagnasco è stato contestato quando ha rievocato il cardinale Siri che aveva emarginato don Gallo. Quella di Ruffini e di Siri è una chiesa diversa da quella di Puglisi e di Gallo. Ma la prima è la regola, la seconda l’eccezione. Per la gerarchia ecclesiastica il vangelo è una retorica di legittimazione, per i preti di strada è un vademecum per la vita quotidiana. Il nuovo papa Francesco cerca di conciliare le due chiese con la bonomia italo-argentina, ma è stato un tenace avversario della teologia della liberazione. Le sue parole rivolte ai mafiosi e alle mafiose perché si convertano sono quasi identiche a quelle di Wojtyla, ma Giovanni Paolo II evocava il Cristo del giudizio, Francesco il cuore di Gesù, pronto a perdonare. Ma il perdonismo cattolico può essere un’astuzia del potere, che divora e digerisce tutto, per conservarsi e perpetuarsi.

A succedere a don Puglisi venne chiamato don Mario Golesano, grande amico di Cuffaro. Ora c’è don Maurizio Francoforte, che non so cosa faccia. Gregorio Porcaro, viceparroco con don Puglisi, non è più prete, si è sposato e ha due figli. Va in giro a parlare di don Puglisi ed è impegnato in attività sociali. Il Centro Padre nostro c’è sempre, si è staccato dalla parrocchia ed è oggetto di continui danneggiamenti e ruberie. Gli eredi di don Puglisi sono divisi. La mafia c’è ancora, ma i fratelli Graviano sono in carcere e dopo le dichiarazioni di Spatuzza sono incriminati come mandanti della strage di via D’Amelio. Il processo per l’assassinio di don Puglisi, in cui la chiesa non si è costituita parte civile, si è concluso con la condanna di mandanti ed esecutori. Gli esecutori dell’omicidio, Grigoli e Spatuzza, sono collaboratori di giustizia e si possono considerare dei pentiti, dicono che hanno cambiato vita, colpiti dal sorriso del prete e dal suo “me l’aspettavo” quando aveva la pistola puntata sulla nuca. Il testimone di giustizia Giuseppe Carini vive altrove con un altro nome. Ora a Brancaccio c’è la scuola media, c’è un auditorium dedicato al piccolo Di Matteo, sequestrato, ucciso e sciolto nell’acido dai mafiosi. In un terreno confiscato al costruttore Jenna saranno costruiti una nuova chiesa e dei servizi. Sul luogo del delitto è stata collocata una statua del nuovo beato, protetta da una cabina di vetro. Il giorno della beatificazione ad alcuni balconi erano appesi dei drappi bianchi. I giornalisti che intervistavano la gente di Brancaccio hanno colto voci diverse. Alcuni ricordavano il prete sorridente e benefattore del quartiere, altri parlavano del lavoro che non c’è, mentre c’era quando c’erano i Graviano. L’area industriale è smantellata, c’è un grosso centro commerciale e molti continuano a pagare il pizzo. Brancaccio è la metafora di Palermo, una città che cerca di cambiare ma è assediata dalla continuità.