Zaki Scafista per caso

“Non vedo la mia famiglia da più di tre anni. Praticamente li ho lasciati che non sapevano niente del mio arrivo in Italia. Non potevano saperlo, nemmeno io lo sapevo”

Queste sono le parole di Zaky, un ragazzo di diciannove anni emigrato accidentalmente dall’Egitto nel 2010 e ritrovatosi in Italia come “scafista” di un barcone di migranti. Attualmente vive a Chiaramonte Gulfi, un borgo di poche migliaia di abitanti della provincia di Ragusa: una postazione di confine, abbarbicata sulle morbide cime dei Monti Iblei, nell’entroterra siciliano sud-orientale.

La famiglia di Zaky vive a Kafr el-Sheikh, a poche decine di chilometri da Alessandria d’Egitto, nella regione del Delta del Nilo. Il padre di Zaky lavora come cuoco a Sharm el-Sheikh: “L’ultima volta che ho visto mio padre è stato soltanto per cinque giorni, quindi praticamente non sto con lui da più di quattro anni.”

Ci siamo incontrati con lui nei giardini comunali, a pochi passi dal centro del Paese. Angela, educatrice nell’area dei minori presso la cooperativa “Nostra Signora di Gulfi”, è stata il nostro aggancio . C’è il sole e fa caldo, si sono aperte le porte alla calura estiva.

Zaky è seduto su una panchina all’ombra, colto dalla fiacca del primo pomeriggio, ma appena mi vede si alza di scatto e viene a salutarmi. Ci accomodiamo sotto sotto un cedro, accendiamo il microfono e iniziamo l’intervista.

“In Egitto lavoravo come pescatore. Ogni giorno, partivo dalla mia città su un peschereccio per andare a lavorare. Quella volta eravamo in 14 o in 16 oltre al capitano. Prendemmo il largo e lavorammo per un giorno intero. La notte successiva la barca si fermò.

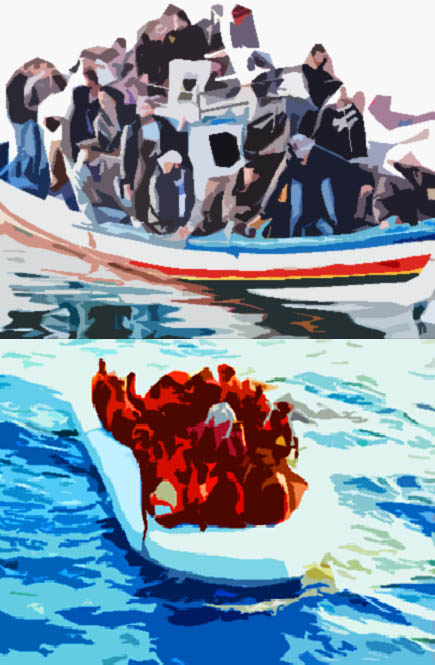

Accanto alla nostra barca se ne fermò un’altra dalla quale iniziarono a scendere decine di persone. Nessuno di noi capiva cosa stesse succedendo, nessuno eccetto il capitano: quando una barca esce dal porto, è il capitano che regge tutto e ordina cosa fare, e quella volta il capitano ci ordinò di caricare quelle persone e di non fare domande. In totale salirono sulla barca 161 uomini. Se avessimo saputo, nessuno di noi sarebbe partito.” In una panchina poco lontano un giovane migrante canta, probabilmente sta pensando al suo Paese.

“Restammo in mare per dieci giorni”

“Restammo in mare per dieci giorni, compresi i due giorni di lavoro” – di solito il viaggio dalle coste egiziane a quelle italiane ne dura solo sei – “oltrepassammo il confine e entrammo in acque italiane, ma ne uscimmo subito dopo. Chiesi perché. Mi fu risposto che se avessimo iniziato a scaricare le persone dalla barca a quell’ora – erano già le tre di notte – sarebbe uscito il sole e ci avrebbero visto.”

Scaricare il carico di migranti che si trova a bordo di un barcone è un’operazione lunga – in genere richiede parecchie ore – e, cosa ben più importante, necessita del buio.

In certi casi può anche capitare che i migranti arrivino su una barca più grande per poi essere smistati dentro barche più piccole, che possono prendere rotte diverse.

“L’indomani riaccendemmo il motore – continua Zaky – diretti nuovamente verso l’Italia, ma il copione si ripeté: entrammo in acque italiane e riuscimmo subito. Chiesi un’altra volta perché. Mi risposero che era arrivata una notizia dall’Italia: la Guardia Costiera era in mare e ci stava cercando. Mi affacciai verso il mare e notai una luce rossa: era una nave della Guardia Costiera. Andai a chiamare il capitano.

“Appena il capitano vide la luce…”

Appena il capitano si accorse della luce rossa, ordinò a tutti di andare sotto coperta e di spegnere i fanali della barca. Non appena i fanali furono spenti, al buio, notammo che si erano aggiunte altre tre luci rosse: eravamo inseguiti da quattro navi della Guardia Costiera. Le navi militari ci inseguirono per tre ore, mentre un elicottero sorvolava la nostra barca.

Per fermarci, due navi si misero davanti, presero un cavo e cercarono di inserirlo tra le pale dell’elica. Ma il capitano fu più furbo: aspettò che il cavo fosse arrivato all’elica e spense il motore. Poi, superato il cavo, riaccese il motore e ripartì. Non riuscirono a fermarci.

Alla fine, una nave della Guardia Costiera tentò il tutto per tutto: si mise dietro alla nostra barca e con la prua ci ‘salì’ letteralmente addosso. Intanto dall’elicottero vennero fatti scendere cinque poliziotti. I poliziotti ci perquisirono e trovarono le nostre tessere da pescatore (delle patenti valide in Egitto senza le quali non si può prendere il largo, n.d.r). Accusati di essere scafisti venimmo arrestati e portati a Catania.

Noi minorenni rimanemmo per una notte con la polizia. Degli altri non so cosa ne fecero.”

Zaky si accende una sigaretta: “Ci portarono al quarto piano del tribunale minorile di Catania. Rimanemmo lì per tre notti. Poi il giudice acconsentì il nostro trasferimento in una comunità e dopo nove mesi ci concesse la messa alla prova”.

La “messa alla prova” è un principio giuridico introdotto da pochi anni, attraverso il quale il tribunale può decidere, dopo un colloquio con l’imputato, se condannare il ragazzo o sospendere il processo, affidando il minore ad una comunità.

“Venni affidato ad una comunità di Scoglitti (una località marittima della Provincia di Ragusa, affacciata sul Canale di Sicilia, n.d.r). Conobbi altri ragazzi mentre frequentavo la scuola serale a Vittoria (cittadina della provincia di Ragusa, con alle spalle una lunga cultura all’accoglienza, n.d.r). In quattro mesi imparai a parlare l’italiano. Durante il periodo di messa alla prova lavoravo nelle serre di peperoni a Scoglitti, pagato 25 euro per otto ore di lavoro al giorno. Dopo essere rimasto per un anno e mezzo a Scoglitti sono stato trasferito a Chiaramonte Gulfi. Finito il periodo di messa alla prova, mi è stato offerto un lavoro come operatore all’interno della cooperativa Nostra Signora di Gulfi, lavoro che faccio tuttora.”

“Una volta, a undici anni…”

Zaky ha avuto la fortuna di riuscire a trovare un impiego in Italia, ma non sempre il fato è stata dalla sua parte: “Una volta, quando avevo undici anni, stavamo pescando nel mar libico: in Egitto il pesce si trova solo nell’acqua alta e i pescherecci egiziani hanno corde e reti troppo corte, quindi devono accontentarsi di pescare nel mar libico, dove i pesci nuotano anche nell’acqua bassa. Dopo cinque giorni di lavoro la barca era quasi piena. Facevamo l’ultima notte e andavamo via, ma uscì la Guardia Costiera.

Ci spararono contro, la nostra barca prese a fuoco. Spegnemmo il fuoco e, visto che la nostra barca era più piccola, cercammo di seminarli. A un certo punto ci fermammo.

“La Guardia Costiera si avvicinò”

La Guardia Costiera si avvicinò. Ci arrestarono. Io e altri due minorenni venimmo mandati in una comunità, gli altri in carcere. Dopo un mese ci liberarono. Rimanemmo in Libia per qualche tempo, aspettando che l’ambasciata egiziana ci desse i documenti, poi tornammo in Egitto.

Una seconda volta, poi, all’età di quattordici anni, tornammo nelle acque libiche a pescare. Venimmo subito bloccati da un contingente della Guardia Costiera, per combinazione lo stesso che ci aveva arrestati la volta precedente.

Ci arrestarono e ci portarono sulla vedetta: i grandi vennero tutti picchiati. Il poliziotto che si sarebbe dovuto occupare di me, per pietà mi lasciò stare. Ci portarono in Tribunale.

“Ci condannarono a nove mesi”

Il giudice decise di metterci tutti in carcere, sia maggiorenni che minorenni. Questa volta fu un po’ più duro perché ci condannarono a nove mesi.

Ogni anno, però, in Libia, durante il mese di Ramadan, il governo emette una specie di indulto chiamato ‘pace’: vengono scelte diverse persone tra tutte le carceri libiche e vengono fatte uscire, anche se non hanno scontato definitivamente la pena.

Con due mesi di anticipo uscimmo dal carcere. Stavolta, però, furono le stesse autorità libiche a parlare con l’ambasciata egiziana per farci avere i documenti.

Ci diedero 150 dinari libici ciascuno (l’equivalente di 80 euro) e un biglietto di sola andata per l’Egitto. Dopo qualche mese mi ritrovo senza saperlo su una barca diretta in Italia. Da qui in poi la storia la conosci già”.